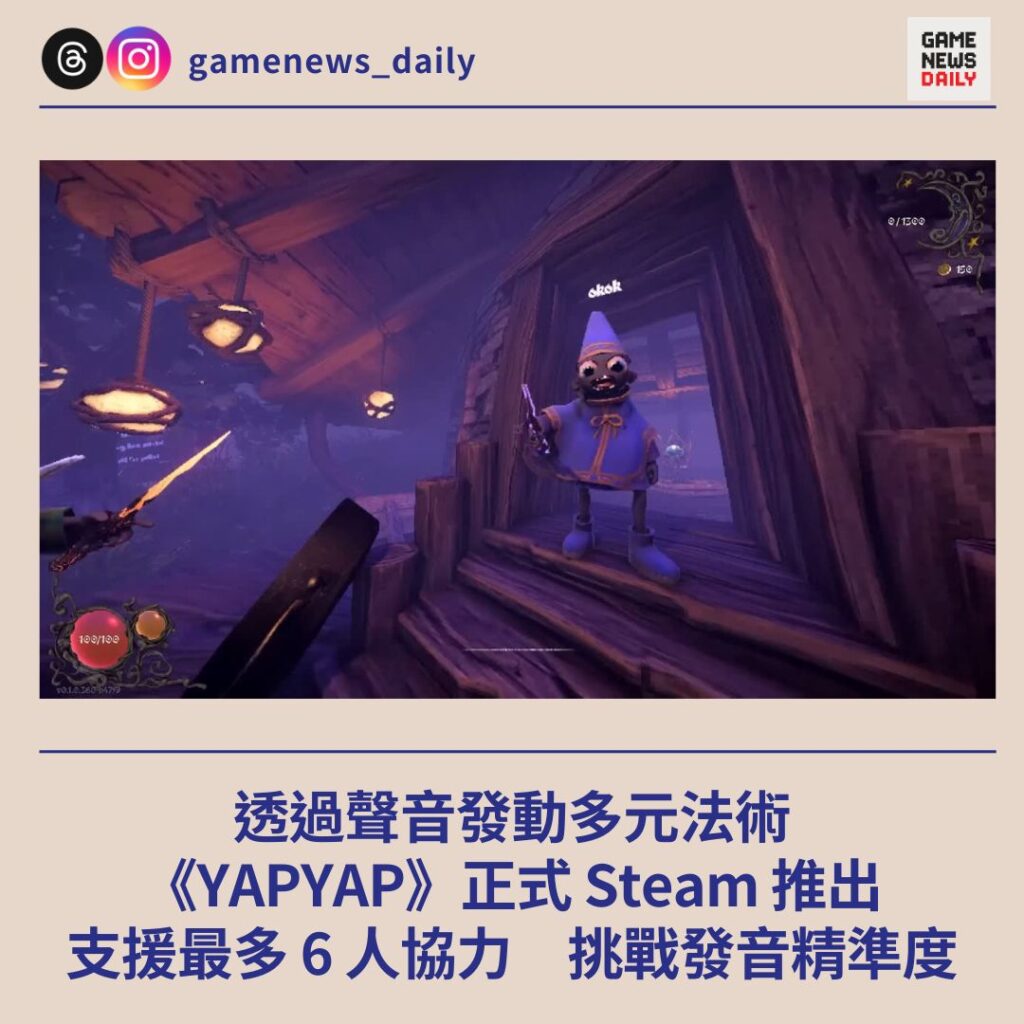

【GameNewsDaily】在《集體後遺症》裡,你不是英雄,只是邪教「希望」中的一個編號——3279。白天,你戴著端正的笑容與鄰居交談、按章辦事;夜晚,你悄悄把日間蒐集到的線索顛倒過來使用。每一個眼神、每一次猶豫都會被「操行系統」記錄。這部作品的恐懼不躲在黑暗,而是坦蕩蕩站在陽光下,由群體的壓力和日常的儀式慢慢逼迫出來的窒息感。

Zeitgeist Studio 由香港人創立,成員分散世界各地共同開發,作品採手繪美術與廣東話配音,音樂由金曲獎音樂製作人 hirsk 創作;試玩版已於 Steam 尖叫節上線,完整版本預計 2026 年推出。

受訪:《集體後遺症》開發者Mandy、Jerry

撰文:GameNewsDaily

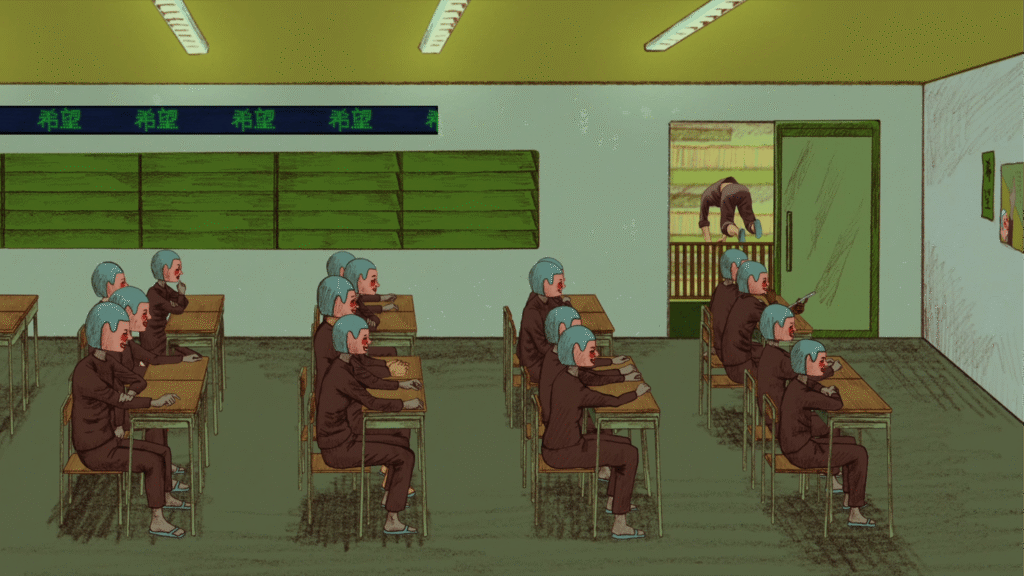

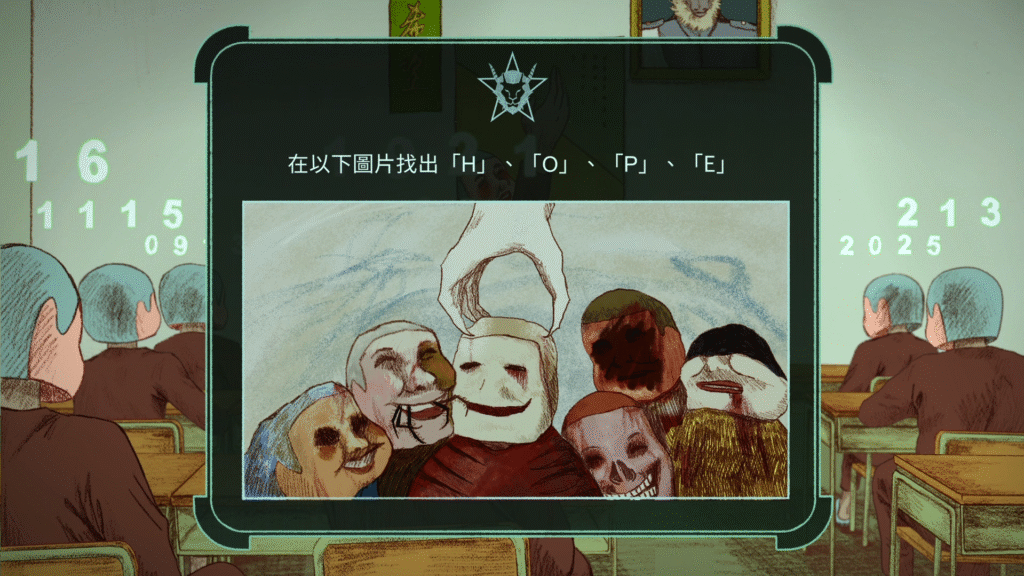

《集體後遺症》截圖

從香港出發:把「說不出口的感受」變成遊戲

Mandy 與 Jerry 在紐約讀藝術碩士時走在一起。2020 年,他們決定把「說不出口的感受」換成能被不同文化讀懂的形式——遊戲。最初她做過文字互動作品,但過於依賴香港脈絡。

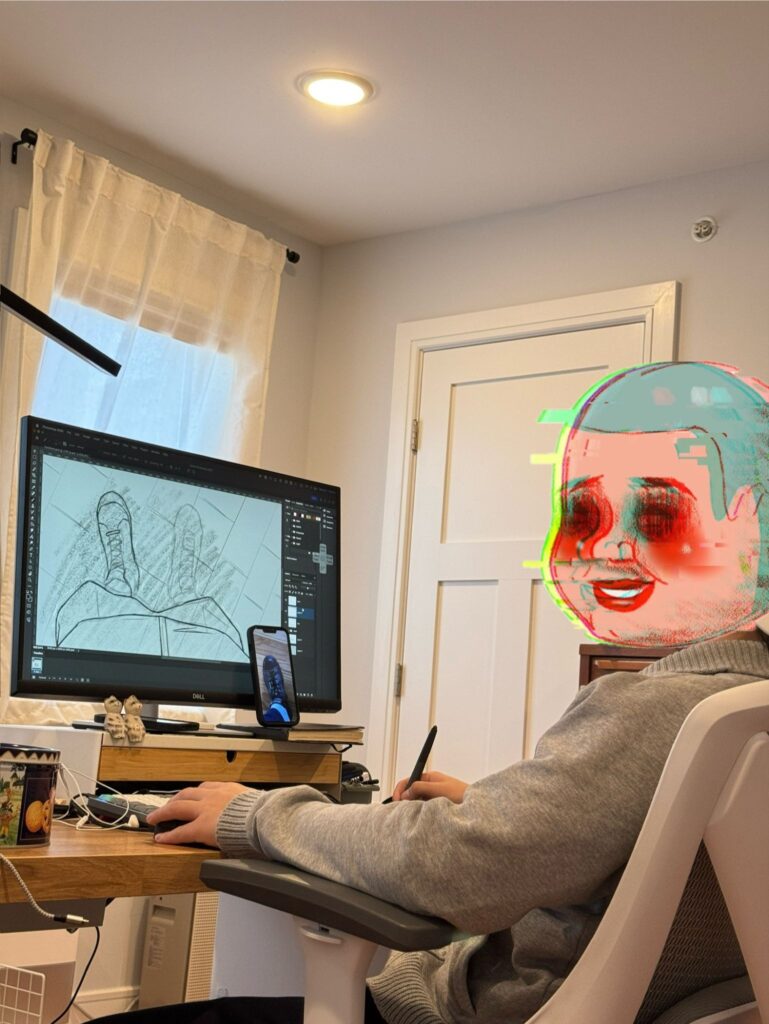

「不如把故事放在一個虛構的世界。」同學的建議,像替作品開了一扇窗。於是她決定做一款真正的遊戲:她寫故事,Jerry 做美術;再邀來夥伴負責程式與聲音,四人骨幹成形,後來擴展成接近十人的小隊,大家分散在不同國家,卻維持著穩定的節奏。

為何一定要用廣東話配音?Mandy 的答案很直接:因為這本來就是一個香港人的故事。寫稿時她參照港產片、論壇語感,把對白拉回街頭口語;Jerry 補充,母語最能保留「港式的精準與原味」。

團隊把舞台搭在「虛構的香港都市」,其實處處埋著熟悉的氣味——玻璃內膽水壺、公屋梯間、麻雀、中學課室桌椅;另一邊,又有超現實的立體投影、會「干擾訊號」的器材、課上必須戴上的頭套。Mandy 形容那是他們眼中的香港:舊式與未來感交錯,正是香港的縮影,「外國玩家或許先感到『很亞洲』,但當知道這是香港團隊做的,就更明白它的來源。」

Mandy 坦言,作品直指「集體創傷」,但她更在意人性層面的命題,而非單一政治隱喻。身在海外,反而更能把「香港」具體化——回到廣東話、回到口語,回到手感與物件:

「我想每一個人都肯定或多式少都曾經歷,一些因為群眾壓力而產生迫不得已的情況,而我很想在這個遊戲裡面去探索這件事——在這樣的世界裡,你如何保持自己的個人意志?」

二人都要靠上班維持生計,只能利用公餘時間去開發遊戲

五年:從猶疑,到重新相信

《集體後遺症》不是一個按部就班完成的專案。它走了五年,期間因為生計而停下——對外說是「暫停」,實情是龜速向前。Jerry 同時兼顧幾份工作,Mandy 在全職與兼職之間奔波;兩人結婚,生活上還有一堆現實要處理。最難的,是動力。「前路很不清晰,身邊的干擾又太多;你知道要走,但不知道該往哪裡走。」

那段日子,Mandy 常常覺得自己「掉進一個沒有底的洞」。開發持續、提案也持續,卻常常停在「對方有興趣」但未到投資的邊緣。被拒絕、再被拒絕,久了反而生出一股不甘:「既然怎樣都會被拒,那我就乾脆做自己想做的事。」

她憶述,在還沒辭職的一天,在擠擁的巴士上用手機寫下小小的筆記:

覺得自己被很多事分心、好像很多事都做不到,但有一件事我從沒有改變,有一件事我仍然很想去做:就是我很想去講,我仍有很多東西很想去講,我很想將它們說出來。

就在那段最灰暗的時候,Jerry 對她說了一句令她至今難忘的話:「我依然覺得,這遊戲是可以帶我們走得很遠。」那不是一句安慰,而是一種肯定。Mandy 說,正是這句話說服了她,讓她重新下定決心繼續推動這件事,令它成真。

真正的轉折,發生在 2024 年。兩人促膝長談,把散亂的焦慮拆成一格格可以處理的步驟:先把時間表和成本算清,然後把作品的介紹資料改得更具體、更貼近玩家能理解的語言,重新整理「這款遊戲究竟想讓玩家怎樣感到恐怖」。

他們重新檢視自己的方向,也開始理解,原來「說故事」與「讓別人聽得懂故事」是兩回事。這個過程讓他們逐漸意識到,《集體後遺症》並不只屬於某個地方,而是有潛力讓世界以遊戲的方式,去理解一種屬於香港的感受。

Mandy稱,自己真的很喜歡這個遊戲,不想讓這個這麼好的概念就此沉底、不了了之。

當香港的創傷,成為人類的共通劇本

《集體後遺症》的命名來自「集體創傷後遺症」。Mandy 在開發期間閱讀心理創傷的經典著作,例如《The Body Keeps the Score》對她的啟發,讓她意識到那些發生在香港身上的痛,也在世界各地以不同形態出現。

這種「共通的創傷」與 Zeitgeist Studio 的名字不謀而合。Zeitgeist 是德文,意為「時代精神」。Mandy 說,這個團隊一直希望透過《集體後遺症》,甚至將來的作品,去記錄屬於九十後香港人的文化、精神與語言。

五年過去,情緒地貌改變了,語境也變了,香港人的心態也發生了很大變化。

「我們常常都在反思——我們所講的東西,是否已經沒有人想聽、沒有人再去理會?」Mandy 坦言,在開發後期,他們一度懷疑——這個遊戲是否仍然「對應」當下。然而移居美國的這段時間,她也看見另一種諷刺的重疊:相似的壓力、相似的分裂與失語,正在不同地方上演。

「那時我發現,這些情緒並不是香港獨有。」她說,當看到美國同樣的撕裂與極端對立,就更明白「集體後遺症」其實是全人類的經驗。

「起點在香港;終點是世界。它當然回應香港的歷史與經驗,但走到後來,我們發現,那是很多人共同經歷的東西。」——Mandy

「操行系統」,靈感來自現實世界的從眾現象

把群體壓力,變成一套制度

《集體後遺症》談的是「白日裡的恐懼」。在許多恐怖遊戲中,玩家會在黑暗走廊裡拿著手電筒、與超自然現象對峙;這款作品把視角調到正午,讓恐怖發生在人的旁邊——來自笑容、來自儀式、來自你與其他人的互動。

她在寫作時特別研讀不同地區的真實邪教案例與信徒訪談,試著理解「語言如何被用來塑造信念」、「群體如何以微妙的方式迫使人服從」,再把這些觀察化成遊戲系統的一部分。

這套機制名為「操行系統」,靈感來自現實世界的從眾現象。表面上,它像學校裡的紀律分數制度——溫和、理性、透明;但在《集體後遺症》的世界裡,這一切其實是控制的工具。

玩家一般會順從系統的提示行動,而這套系統就利用這種「順從」把你推向預設的路徑。開場便明說「只有七次機會」,但沒有講明之後會發生什麼。於是,每一步都像踩在一條看不見的線上——你不確定那是警戒線,還是誘餌。恐懼就來自這種不確定:你知道自己在被看,但不知道是誰在看、看到了什麼。

筆觸留下的「粗糙感」成了《集體後遺症》的核心美學

筆觸與聲響:在柔和中藏著不安

Jerry 的美術語言來自鉛筆與碳筆。他說,這些傳統媒介本來就是他最熟悉的創作方式——「我自己多數是用鉛筆或碳筆創作,因此當轉到畫遊戲畫面的時候,就很自然地把以前畫畫的風格與習慣帶了進來。」

這種筆觸留下的「粗糙感」成了《集體後遺症》的核心美學。線條不追求平滑,而是帶著磨擦的質地,像皮膚被刮過一樣的感覺。

他舉例,會故意把「大頭佛」的眼睛整個塗黑,用粗重的線條去壓出陰影,而這種「rough」的處理,反而最能表現那份壓抑與恐懼。

「我們刻意把畫面的色彩飽和度調高,令畫面看起來更親和、更明亮,但畫面的內容卻非常殘忍,那麼這種也是一個很好的反差。」——Jerry

這種視覺語言同樣延伸到聲音設計。與金曲獎音樂製作人 hirsk 的合作,讓《集體後遺症》的聲音世界更貼近這座「虛構香港」的肌理:嘈雜、密集、在秩序與失真之間反覆拉扯。Mandy 形容,團隊與 hirsk 都偏愛實驗性的做法,於是把城市環境聲、機械噪訊與電子合成層層疊進配樂,再以懷舊旋律勾起情緒的底色——既親切,又不安。

「他也很擅長創作帶有懷舊(nostalgic)氣氛的旋律,這點剛好和我們遊戲的氣質非常契合。大家都是很實驗性的人,也都喜歡嘗試不同的合作方式。」——Mandy

Jerry 的感受更是直接。他提到 hirsk 的訊號干擾處理,讓音樂像螢幕閃爍一樣在你眼前抖動,某些過場的音樂推進,甚至把他推到顫慄邊緣。

「讓音樂帶有強烈的未來感,這也正好契合我們整個遊戲世界觀的氛圍。有幾個 過場動畫的音樂,推動張力的方式非常強烈,我聽的時候甚至會覺得『心底打冷震打頭殼頂』。」——Jerry

在這套聲響設計裡,熟悉的都市噪音被抽離、扭曲,再放回玩家的耳邊;你以為自己走在光亮的街上,其實每一步都踩在一層看不見的低頻之上。那是《集體後遺症》最重要的節拍:欣快與恐懼,同時呼吸。

恐怖發生在人的旁邊——來自笑容、來自儀式、來自你與其他人的互動。

在白日裡,看見恐懼

《集體後遺症》把不可言說的壓力,做成可被選擇、可被違逆、也可被懲罰的規則。廣東話把角色拉回街頭,手繪把不安畫出觸感,聲音把儀式推到耳邊;而那個在白日裡運作的「操行系統」,是整個世界觀的脊骨——它提醒你:人,是在彼此的目光裡成形的。

「有些東西不是你想掩蓋便可以掩蓋得到。」——Mandy

Mandy 說,這也是「每個笑容都是謊言」這句標語的意義所在——在集體裡,壓力與恐懼往往偽裝成秩序。

這款遊戲從香港出發,但它要問的,是所有人都可能面對的選擇:順從群體,還是維持真我。答案,交由玩家在陽光底下親自作答。